Les pêcheurs, leurs réseaux associatifs et de fédérations, ne sont pas les seuls acteurs de la protection des rivières et des milieux aquatiques. Ils sont peut-être la partie visible de l’iceberg par leur présence sur l’eau, leur rôle de sentinelle et leur dynamisme associatif, mais la gestion de l’eau, au sens large, en France, est encadrée par des acteurs et des politiques publiques, des structures de gestions à différentes échelles, et épaulée par la science .

Nous pouvons pourtant remarquer que les critiques, aussi constructives soient-elles, sont souvent adressées aux AAPPMA et aux fédérations, qui ne disposent en fait pas de toutes les responsabilités et toutes les compétences dans ce domaine. En fait la gestion de l’eau, la protection et la restauration des milieux aquatiques relève d’une organisation complexe, répond à un cadre législatif et fait intervenir des acteurs , dont nous, pêcheurs, n’avons bien souvent pas connaissance.

Dans ce numéro, nous avons voulu donner aperçu du paysage des acteurs de l’eau en France en allant à la rencontre de certains professionnels, à différents échelons de gouvernance, dans différentes structures publiques ou privées. Nous leur avons laissé la parole dans les interviews suivantes, paroles très instructives et qui poussent à la réflexion…

Les interviews suivantes ont été menées en 2020, par Robinson Nedelec.

(1/3) Pascal Grillet,

Animateur au Syndicat Mixte d’Aménagement du chéran, en Savoie et Haute-Savoie

Bonjour Pascal, tu travailles en tant qu’animateur pour un syndicat de rivière (le SMIAC), mais déjà, que veut dire «animateur» ?

Un animateur de bassin versant au sein d’un syndicat de rivière (comme le SMIAC) se doit de coordonner la gestion et le suivi des études engagées sur les milieux aquatiques du bassin versant, en l’occurrence le Chéran et ses affluents pour ce qui me concerne. Il a également pour mission d’engager et de piloter les actions définies dans le programme d’actions qui est construit avec l’accord des élus des collectivités impliquées dans le syndicat, mais également les différents acteurs et/ou usagers qui gravitent sur le bassin versant (pêcheurs, agriculteurs, associations environnementales, industriels, riverains …).

L’animateur bassin versant a en fait un rôle clé pour sensibiliser, impulser et impliquer tous ces acteurs dès l’émergence des projets de restauration des milieux, afin qu’ils soient co-construits et partagés. C’est souvent la clé des projets réussis et compris par tout le monde.

Qu‘est-ce qu’un syndicat de rivière, à quels objectifs et responsabilités répond-il ? Quels sont ses moyens d’action ?

Un syndicat de rivière fédère des communes ou des collectivités territoriales autour d’un objectif d’entretien et de restauration des écosystèmes aquatiques. Il permet en fait de rassembler à une échelle géographique pertinente, celle du le bassin versant, des collectivités dont les limites administratives ne constituent pas la bonne échelle de travail pour restaurer ces milieux.

Sur le Chéran, le SMIAC a été créé en 1995, de par la seule volonté d’élus locaux conscients de la dégradation du cours d’eau et avec le soutien des pêcheurs. Les statuts ainsi écrits : « le SMIAC a pour objet de concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la préservation, la restauration et la gestion des milieux aquatiques » , ont permis d’engager dès 1997, un contrat de rivière de 10 ans, comportant entre autres des actions de restauration hydromorphologique et de la qualité de l’eau. Le SMIAC a ainsi fait partie des syndicats précurseurs qui ont émergé sur certains territoires avec le soutien des agences de l’eau, des départements et des régions.Néanmoins jusqu’au 1er janvier 2018, ces objectifs vertueux n’étaient pas considérés par la loi comme une compétence obligatoire (comme l’assainissement par exemple) pour les collectivités. Depuis cette date, la compétence GEMAPI est devenue obligatoire. Pour faire simple, le GEMA (pour GEstion des Milieux Aquatiques), « régularise » une situation qui avait été anticipée par ces territoires, qui ont créé des syndicats de rivières et engagé des actions de restaurations des cours d’eaux bien avant 2018. Le « PI » ( pour Prévention des Inondations) engage lui la responsabilité des collectivités avec le risque sur certains territoires de devoir prendre le pas sur le GEMA dont l’objectif reste la préservation du bon fonctionnement des cours d’eaux, mais çà c’est une autre histoire.

Pour revenir aux missions de base des syndicats de rivières, elles s’appuient depuis longtemps sur les objectifs de bon état de la qualité des eaux inscrits dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux), décliné sur en programme de mesures (PDM).

Le PDM a vocation à identifier les dysfonctionnements sur chaque cours d’eau et « obliger » le gestionnaire (donc le syndicat) à mettre en place des actions opérationnelles destinées à améliorer et ou restaurer la qualité de l’eau, la morphologie ou encore la continuité écologique.De la qualité du diagnostic dépend bien évidemment le contenu du programme de mesures et donc l’efficacité des mesures proposées. D’où l’importance de disposer d’études et autres suivis scientifiques pertinents réalisés en amont.

Côté moyens, les syndicats disposent d’abord de financements issus des collectivités adhérentes. Pour le SMIAC la cotisation correspond à environ 11€ par habitant et par an. Avec une contribution annuelle de 440 000 €/an, soit le budget d’une petite commune, pour un bassin versant de 433 km2 et quasiment 500 km de cours d’eau. Puis pour chaque opération nous devons trouver des financements autres, dans les agences de l’eau, les départements, l’Europe, etc. Avec cette budget de base, nous sommes 2 techniciens avec une équipe rivière de 3 agents et une secrétaire, on peut dire que ça ressemble à la configuration type d’un syndicat de rivière à cette échelle.

Que dire de façon synthétique de votre terrain d’action, celui du SMIAC et du bassin du Chéran ?

On peut aisément imaginer en parcourant les cours d’eaux français la diversité des missions d’un syndicat, selon que l’on travaille sur un cours d’eau à régime méditerranéen, une rivière de plaine ou un torrent de montagne ou même un cours d’eau fortement anthropisé réduit à un canal en pleine ville.

J’ai la chance pour ma part de travailler dans un milieu assez remarquable et relativement préservé, le Chéran. Un bassin où l’homme n’a pas trop impacté le milieu en tous cas, pas jusqu’à un point de non-retour. C’est donc une chance et une source de motivation supplémentaire, qui permet encore d’interagir sur la préservation et la restauration de cette rivière d’exception. Néanmoins, dans le pays du Mont-Blanc, du ski et des sports outdoor, les rivières, fussent-elles remarquables comme le Chéran, subissent elles aussi des pressions liées au développement économique et touristique, d’où l’importance de les mettre en lumière pour mieux les préserver.

A côté de ton métier au SMIAC, tu es actif dans plusieurs structures, des AAPPMA, et aussi le réseau Rivières Sauvages. Peux-tu nous raconter d’où vient cette initiative de labellisation et quelle y est ta place ?

C’est clairement mes convictions tournées vers la préservation de l’environnement et la pratique de la pêche depuis mon plus jeune âge qui m’ont construit intellectuellement, jusqu’à m’amener à m’investir dès le début des années 1990 dans l’AAPPMA de l’Albanais, une association qui gère la partie haut-savoyarde du Chéran. C’est tout naturellement que le travail des pêcheurs sur le Chéran a été remarqué par les initiateurs du projet de réseau des Rivières Sauvages, qui cherchaient des rivières pilotes pour construire ce label. Une première rencontre initiée en 2010 par 2 des initiateurs de ce projet, Martin ARNOULD (ex-WWF) et Denis CAUDRON, a permis de concrétiser avec les pêcheurs, l’inscription du Chéran en rivière pilote aux côtés du Léguer, de la Vis et de la Valserine.

Dans la foulée j’ai intégré le projet pour faire partie, aux côtés de scientifiques, naturalistes, pêcheurs et d’autres acteurs environnementaux, des membres fondateurs du Fonds pour la conservation des rivières sauvages que nous avons créé en 2011. Une initiative mûrie par le constat que nous avions en France beaucoup d’outils juridiques, financiers et opérationnels pour restaurer les rivières dégradées, mais que bizarrement, nous n’avions rien construit pour identifier, qualifier et conserver les dernières rivières « sauvages » encore préservées, comme a pu le faire par exemple le conservatoire du littoral en son temps.

Dès lors nous nous sommes attachés à construire avec ces 4 territoires pilotes, le label « site rivières sauvages » dirigé entièrement vers la conservation de ces dernières rivières « naturelles » avec un référentiel solide, qui s’appuie entre autres sur une grille de critères très sélective avec des bases scientifiques et techniques bien étayées.

Le Chéran a été labellisé Rivière Sauvage, je crois que c’est la seule rivière de Savoie labellisée. Comment cela se passe pour candidater et obtenir la labellisation ? Quels sont les principaux critères ? Qu’est-ce que cela peut apporter ou changer dans la gestion du cours d’eau ?

Il y a un autre petit cours d’eau labellisé en Savoie, le Nant Benin en Vanoise, mais le Chéran et le Nant d’Aillon tous deux labellisés représentent un des plus grands linéaires labellisés dans l’arc alpin français (75 km). Pour le Chéran, la candidature est arrivée naturellement puisqu’en tant que rivière pilote, il a servi à la construction de la grille de critères. Le Nant d’Aillon s’est ensuite imposé de par son caractère remarquablement préservé.

Cette candidature a été posée par 4 porteurs, le SMIAC, les AAPPMA de l’Albanais et du haut-Chéran et le Parc Naturel Régional du massif des Bauges. Le dossier de candidature repose en premier lieu sur 45 critères qui permettent de confirmer (ou non) le caractère naturel du fonctionnement du cours d’eau éligible. Très synthétiquement, sont passés au crible, via des données scientifiques, l’hydromorphologie et les habitats (15 critères), l’occupation des sols, les activités de fond de vallée et du bassin versant (5 critères), la qualité de l’eau (5 critères), la biodiversité, les espèces remarquables et la gestion des milieux (10 critères), et la fréquentation humaine (5 critères). On peut donc caractériser les différentes activités qui génèrent (ou non) des impacts sur le fonctionnement naturel du cours d’eaux et ainsi estimer son degré de naturalité. Parmi les critères rédhibitoires on peut noter tout ce qui touche à la modification du cours naturel (rectification de berges, digues, seuls barrages, …), la présence d’agriculture intensive et/ou d’industries polluantes, une urbanisation excessive et bien évidemment tout ce qui touche à la biodiversité et la qualité de l’eau.

Dès lors que ces critères sont remplis, un audit est réalisé sur place par l’AFNOR qui vient vérifier la conformité de la procédure, parallèlement le dossier de candidature est contrôlé par un auditeur scientifique mandaté par le Fonds rivières sauvages. Ce dossier de candidature comporte outre la notation issue de la grille de critères, un volet important consacré au programme d’actions de conservation et de restauration qui doit permettre de garder la rivière dans le label.

La labellisation est actée pour une durée de 4 ans par le comité composé d’un représentant du conseil scientifique, de deux représentants du fond et d’un représentant de l’AFNOR. Un audit intermédiaire est réalisé après 2 années pour vérifier que les porteurs de la labellisation aient bien engagé les actions inscrites. Au terme des 4 ans, la rivière est repassée au crible pour le renouvellement du label.

Une labellisation « site rivières sauvages » n’est pas une fin en soi, même si elle permet de mettre en lumière le travail accompli pour préserver la rivière. Elle est là avant tout pour sensibiliser les acteurs locaux et les riverains au caractère remarquable de leur rivière et les inciter à engager des actions de conservation, voire de restauration le cas échéant. Sur certains territoires, elle a permis de fédérer différents acteurs autour de la rivière et d’engager une vraie dynamique qui a généré des financements privés et publics dédiés à cette conservation. Sur d’autres comme pour le Nant Bénin, elle permet aussi de contrer des projets d’aménagements hydroélectriques destructeurs d’écosystèmes aquatiques naturels.

Quels sont vos actions ou études récentes ou à venir sur le bassin du Chéran ? avec quelles autres structures êtes-vous amenés à travailler ?

Le Chéran de par sa vocation de territoire pilote a engagé quelques actions phares de conservation depuis la labellisation. Parmi celles-ci, le «monitoring» du Chéran a démarré en 2020, il est basé sur un réseau optimisé de 13 stations sentinelles et doit permettre de répondre aux problématiques de conservation. Cet outil issu de la recherche et développé par Scimabio Interface dans le cadre du label est défini sur la base d’une démarche statistique et représentative des caractéristiques du bassin versant. C’est une sorte de surveillance scientifique du cours d’eau. Il doit fournir des informations essentielles sur l’état du Chéran avec deux objectifs :

(1) jouer un rôle d’alerte en détectant le plus tôt possible les anomalies de qualités qui traduisent un début de dégradation;

(2) informer en continu les gestionnaires sur l’efficacité des actions de conservation et de restauration mises en place pour maintenir une « rivière sauvage ».Un enjeu majeur pour la conservation du Chéran reste l’évolution de l’hydrologie en lien avec la ressource en eau sous l’influence du changement climatique très prégnant dans les pré-alpes.

Deux études importantes sont en train d’émerger avec d’abord une étude sur les volumes prélevables et la détermination des débits minimums biologiques des cours d’eaux qui a démarré fin 2018. Elle doit permettre de cibler les efforts à engager pour limiter les prélèvements et conserver une hydrologie propice à la préservation de la biodiversité. Autre projet en cours d’élaboration, la caractérisation des refuges et habitats thermiques sur le Chéran, qui là aussi vise à anticiper au mieux l’évolution inquiétante de la thermie, facteur limitant pour les populations de salmonidés. Cette étude vise à transposer sur le Chéran (et le Guiers, autre Rivière Sauvage), un travail de recherche appliquée déjà engagé sur les rivières canadiennes impactées elle aussi par le changement climatique.

Le dernier volet ambitieux consiste à finaliser la restauration hydromorphologique du Chéran sur le site des Iles du Chéran dans les Bauges. Dernier point noir qui doit aboutir nous l’espérons en 2021, pour permettre au Chéran de retrouver une grande partie de son fonctionnement naturel sur ce secteur.

Toutes ces actions et projets sont portés par le SMIAC, les AAPPMA et la Parc des Bauges, mais également travaillés avec les deux fédérations de pêche, les 2 départements (Savoie et Haute-Savoie) et le soutien de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Ils bénéficient également du soutien de partenaires privés comme la marque Field and Fish qui soutient la labellisation du Chéran depuis le début.

(2/3) Alexandre Lafleur,

Ingénieur au Syndicat de Rivière de L’Ain Aval et ses Affluents, dans l’Ain

Bonjour Alexandre Lafleur, tu es ingénieur au Syndicat de Rivière Ain Aval et ses Affluents (SR3A). Quel est tonterrain d’action, comment est composée l’équipe du syndicat ?

Bonjour, mon terrain couvre la partie Nord du SR3A, les bassins versant du Suran, du Lange et de L’Oignin ainsi que la partie des Gorges de l’Ain, en amont du barrage d’Allement. J’ai commencé mon métier, en 2006, sur le bassin versant du Suran, affluent rive droite de l’Ain.

Mon territoire d’étude a évolué en janvier 2018 avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. Les élus du territoire ont souhaité construire une structure importante regroupant les affluents de la rivière d’Ain aval, c’est-à-dire celle à l’aval des grands barrages, jusqu’alors gérés par des collectivités propres à chaque bassin versant.Le SR3A c’est, aujourd’hui, un territoire de 1 300 km² qui gère plus de 1 700 km de cours d’eau. Pour conserver une proximité avec nos territoires « d’origine », nous nous sommes structurés, au sein d’un pôle opérationnel, par binôme avec un chargé de territoire associé à un chef de projet sur chaque sous bassin versant. Une chargée de mission « biodiversité » nous apporte ses compétences et nous aide à élargir notre vision pour une meilleure efficacité de nos travaux.

D’autres fonctions transversales sont regroupées au sein d’un pôle programme où nous retrouvons une direction administrative et les fonctions « support » indispensable à notre travail opérationnel comme la comptabilité, les RH ou l’administration. Ce pôle anime aussi des thématiques transversales pour la gestion de la ressource en eau, le SAGE de la basse vallée de l’Ain, une procédure Natura2000 et un observatoire des milieux en cours de construction et animé par un géomaticien.

Si je ne me trompe pas, vous tirez vos compétences de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE, 2000) transcrite en France dans la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, 2006) puis de la loi Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI, 2018).

Quels sont les objectifs de ces lois et comment les mettez-vous en place à l’échelle locale ?

La compétence GEMAPI est née de deux évolutions législatives importantes des dernières années en France (MAPTAM et NOTRe). On parle de l’acte III de la décentralisation. La première loi est une loi de modernisation de l’action publique qui, associée à la seconde qui est une loi de réorganisation territoriale, adapte les territoires et les moyens des intercommunalités aux enjeux de demain.

Ce que ça a changé pour nous en terme de gestion de l’eau et des milieux aquatiques ? Beaucoup de choses ! En premier lieu, le législateur a affirmé l’existence d’une compétence qui, avant était librement exercée (ou pas). Certains territoires sont donc en retard en terme de restauration des cours d’eau. Ensuite il a aussi affecté des moyens en créant une taxe tout en laissant des possibilités de s’organiser au sein de chaque territoire. Enfin chaque citoyen, en payant une taxe affiché sur sa feuille d’impôt, prend conscience du coût nécessaire à la restauration des milieux naturels proches de son domicile (échelle de l’intercommunalité). Le citoyen demande de plus en plus de transparence dans le fonctionnement des collectivités et l’utilisation de l’argent public. Cela y participe ! Ainsi nous avons plus de moyens pour pouvoir remplir les objectifs de bon état écologique des milieux aquatiques et de protection de la ressource en eau.Mais le plus gros changement en terme de responsabilités est que, désormais, la collectivité en charge de la GEMAPI devient gestionnaire d’une très grande partie des ouvrages de protection des inondations (systèmes d’endiguement). Donc par délégation, le SR3A est aujourd’hui gestionnaire d’un parc d’ouvrages dont il doit assurer la responsabilité et l’entretien pour prévenir les inondations. Les enjeux financiers sont donc considérables et c’est pourquoi, aussi, la taxe a été mise en place, pour permettre de subvenir aux besoins d’entretien d’ouvrages complexes et intéressants, là, la sécurité des personnes et des biens. A terme, une fois l’inventaire et les situations d’urgence résorbées , la GEMAPI devrait aussi permettre d’articuler les politiques locales de préservation/restauration des milieux aquatiques et ouvrages de protection contre les inondations en s’appuyant sur les services rendus des milieux naturels aux enjeux de la société (ici, par exemple, la capacité de stockage et de rétention des zones humides de têtes de bassin versant pour les populations de l’aval).

Sur votre terrain, quelles sont les problématiques majeures ? quels sont vos moyens d’actions ou marge de manœuvre avec les acteurs et usagers ?

Le territoire est aujourd’hui tellement grand et varié que nous avons l’ensemble des problématiques liées à l’eau en France métropolitaine à gérer. Sans faire une monographie fine, le territoire est constitué, de l’Est à l’Ouest, d’une zone de piémont alpin, la chaîne du Jura (Bugey), à la plaine de l’Ain, en bordure de Lyon. Nous avons donc des enjeux agricoles (AOP Comté et céréalicultures de plaine) et sylvicoles, mais aussi des grands pôles industriels nationaux (Plastic Vallée, PIPA) et une démographie inégalement répartie. L’ampleur de la tâche est grande bien que le travail ait été démarré très tôt sur ce territoire (dès le début des années 1990) et que l’on peut compter sur une assise financière forte, de l’ordre de plusieurs millions d’euros en budget.

Notre force est aussi notre histoire. Les acteurs locaux avaient pour habitude de travailler avec les petites structures, avec les gens présents au sein de celles-ci et une relation de confiance s’est établie. Le passage au SR3A a bien engendré quelques insatisfactions ou craintes mais je crois que le temps fera son œuvre. Je suis optimiste sur la suite car la demande sociale va aussi dans le sens de plus d’environnement, de plus de nature. Chaque corps de métier tend à s’adapter, avec plus ou moins de contraintes et/ou de volontés mais tout le monde agit pour un mieux vivre !

Peux-tu de façon concrète nous parler de travaux ou actions menées par le SR3A ?

Le SR3A, c ‘est environ une dizaine de grands projets par an. Principalement des travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau et de zones humides. Ainsi en 2019, nous avons travailler sur la Sarsouille, un cours d’eau urbain et la restauration de ses zones d’expansion de crues. Il s’agissait de gérer le risque inondation tout en y associant de la rénovation urbaine et du cheminement en mode doux dans la ville d’Oyonnax. Nous avons aussi travaillé sur un projet de restauration de l’Albarine permettant à la fois, de lui rendre un espace de divagation conséquent et de gérer le stockage (sédiments) de crue en amont d’Ambérieu-en-Bugey. Nous avons pu travailler sur de la restauration de la continuité piscicole et sédimentaire d’un ouvrage transversal appartenant à la Société d’Autoroute Paris-Rhin-Rhône. Nous faisons également de la sensibilisation auprès du grand public et plus particulièrement auprès des scolaires. En 2019, plus de 1 800 élèves ont pu bénéficier de ce programme.

Tu as la charge de cours d’eau réputés pour la pêche en France ; la basse rivière d’Ain et l’Albarine notamment. Dans quelle mesure ce facteur peut-il influencer votre travail ? Quelle est votre relation avec les structures halieutiques ?

Nous nous investissons identiquement sur tous les milieux. Après, le prestige de certains cours d’eau fait que l’intérêt de certains techniciens (pêcheurs ou pas) y est plus fort. Mais c’est avant tout la valeur intrinsèque du milieu et son environnement qui en font un milieu de qualité pour la pêche. Les fédérations de pêche, les AAPPMA ou les sociétés privées sont des acteurs que nous intégrons aux tables de discussions car nous ne pouvons nous passer de ce regard pour faire notre travail, surtout techniquement. J’ai constaté que les « pêcheurs » ont bien souvent une lecture de cours d’eau pertinente mais assez rarement une vision à long terme ou de bassin versant et d’interactions avec les milieux annexes….même si cela reste une grande généralité !

Pour ma part, je ne privilégie pas cet acteur plus qu’un autre car la pêche, chez nous, est un loisir, certes vecteur de croissance économique mais un loisir pratiqué par un très grand nombre de profils différents où chacun a son idée, son histoire. C’est un acteur polymorphe d’où il est difficile de faire sortir l’idée principale. C’est pourquoi nous passons, le plus souvent, par la fédération. En tant que collectivité territoriale, nous agissons au titre de l’intérêt général. Nous devons porter un regard général sur la demande sociale globale et locale.

Mais au final, les structures halieutiques et nous avons le même but : des milieux aquatiques de qualité. Nous devons donc travailler ensemble. Par exemple, les études scientifiques sont bien souvent partagées car intéressantes pour les deux parties. Les fédérations ou les AAPPMA interviennent parfois directement dans nos projets en participant aux plans de financement ou en ayant un rôle majeur dans l’animation foncière. C’est le côté positif. A l’inverse, ils peuvent aussi se montrer très critiques car les travaux ont engendré de profondes modifications du parcours. Car oui, les travaux sont ambitieux et perturbent les milieux à court ou moyen terme en fonction de la capacité de la rivière à être efficiente vis-à-vis de notre projet. Et le pêcheur, par habitude de pêche, connaît son parcours par cœur : le trou, la pierre, etc…des informations parfois transmises entre plusieurs générations ! Or, parfois, c’est seulement d’une difficulté de communication que naît l’incompréhension. Bien que nous fassions toujours attention à la multiplicité des enjeux et à l’intérêt écologique de chaque projet, certains peuvent paraître plus destructeurs que créateurs de biodiversité à certains acteurs. Oui, nous déstabilisons un milieu mais un milieu lui-même en dysfonctionnement depuis des décennies. Dans une stratégie globale de bassin versant, cette action va avoir son rôle important mais localement pourra paraitre négative. Voilà la grande difficulté pour nous : se faire comprendre par tous !

(3/3) Yann Abdallah,

Hydrobiologiste associé chez Scimabio Interface, en Haute-Savoie

Bonjour Yann, tu travailles dans un bureau d’étude en hydrobiologie, Scimabio Interface. Mais tout d’abord peux-tu te présenter ? Quel a été ton parcours professionnel ?

J’ai un parcours probablement atypique dans son cursus. Un peu à l’image de Scimabio je suis une espèce d’interface entre plusieurs mondes mais globalement j’ai une carrière plutôt proche de la gestion de terrain. Dans tout ce que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui, même si c’était très appliqué et très « gestion », j’ai toujours été à la fois attiré et sensible à intégrer la science dans ce que je faisais.

J’ai un BTS Gestion et Protection de la Nature, que j’avais fait en Ardèche, à l’époque c’était un diplôme très orienté sur la gestion et les sports de nature. Simplement je ne savais pas encore si je travaillerais plutôt dans l’hydrobiologie ou dans le monde de la pêche y compris en tant que moniteur guide de pêche. C’était intéressant car il y avait une grosse affinité naturaliste mais aussi des applications très concrètes et avec pas mal d’intervenants professionnels.

Après ça, je suis parti faire un stage au Fish & Game Organisation en Nouvelle-Zélande pendant presque un an et j’ai été volontaire dans le Canterbury à Christchurch . C’est là où j’ai commencé à travailler sur les grands migrateurs, là-bas, le saumon du Pacifique. Dans le Canterbury c’est là où il y a les grandes rivières à truite de mer et à chinook. Je travaillais sur les problématiques de piégeage de dévalaison des smolts dans des prises d’eau d’irrigation gravitaires, puisque le pays commençait son grand virage d’agriculture intensive à cette époque-là. C’est dans ce contexte que j’ai travaillé sur un projet pour concevoir des fish screens, des barrières physiques pour éviter que les poissons ne se prennent dans le piège des réseaux d’irrigation.Puis je suis rentré en France pour aller à l’Université de Marseille où j’ai fait un DEUST (équivalent d’une licence pro). J’y ai fait beaucoup de projets de terrain en gestion des eaux continentales, et ai fait mon stage dans une association qui s’appelle Migrateurs Rhône Méditerranée, avec pour sujet d’étude l’alose. Cela a précipité pas mal de choses sur mon profil professionnel. Plus tard, on m’a proposé un travail dans cette association, sur les programmes de gestion et de conservation des poissons migrateurs sur le bassin Rhône Méditerranée Corse. Les migrateurs sur ce secteur c’est essentiellement l’alose et l’anguille européenne, avec des populations qui étaient celles qui se cassaient probablement le moins la figure de toute la France, donc les enjeux étaient assez importants. Mais l’inconvénient du statut associatif est l’incertitude des financements et un fonctionnement interne compliqué, avec des décideurs bénévoles qui peuvent changer régulièrement et avec qui on n’est pas toujours d’accord. Au fil des années cet « étau » m’a pesé, j’ai profité d’un projet familial qui m’a fait me déplacer en Haute-Savoie pour sauter sur l’opportunité de rejoindre Arnaud et Alexandre, mes associés, et ainsi quitter le monde associatif.

Qu’est-ce que SCIMABIO, comment cette structure est-elle née ?

Scimabio c’est un projet assez ancien dans les têtes, ça doit remonter à 2012, 2013. Mes deux autres associés sont Alexandre Richard et Arnaud Caudron qui sont, eux, deux docteurs. Arnaud faisait le même constat que moi sur la difficulté d’avancer avec les élus, sur la difficulté de dépasser la politique pour aller dans l’actions à proprement dite au profit des populations de poissons sauvages et les milieux aquatiques. En fait, quand tu demandes aux élus de s’engager, une fois que tu as fait des études pour montrer ce qu’il faut faire et qu’ils refusent, tu te dis « si tout ce qu’on a fait en termes d’études on ne peut pas l’appliquer pour de la gestion on n’a plus rien à faire ici et on part ».

D’autre part on faisait le constat d’un manque chronique dans la gestion des milieux aquatiques ; celui de l’interface science/gestion. Chose qu’Arnaud a bien cerné car il a oscillé plusieurs années entre l’INRA et la fédération de pêche de Haute Savoie, il a donc cerné les manques de connexion qu’il y avait entre ces deux mondes, et tout l’intérêt que ça pouvait avoir de les connecter. Donc oui, dès le début il y avait l’idée de lier gestion et science.

L’activité a réellement démarré en 2016 et j’ai intégré Scimabio en janvier 2017. On a des profils très complémentaires, Arnaud et Alex sont issus de la recherche, sur les problématiques des salmonidés en lac et des salmonidés méditerranéens et moi j’étais sur les espèces grandes migratrices. Ce sont des espèces qui vivent dans des milieux très différents et donc on utilise des méthodologies et des outils différents, et on est capables de travailler sur la totalité des écosystèmes aquatiques continentaux. On a fait un choix de positionnement en suivant une intuition, et finalement notre travail trouve de l’écho. De ce point de vue là on est contents!

Peux-tu nous donner l’exemple de quelques travaux et études que vous avez réalisés ?

Aujourd’hui Scimabio est très axée « poisson » mais nous n’avons pas forcément vocation à le rester, c’est qu’il y a 90% de fous de pêche dans l’équipe donc ceci explique cela !

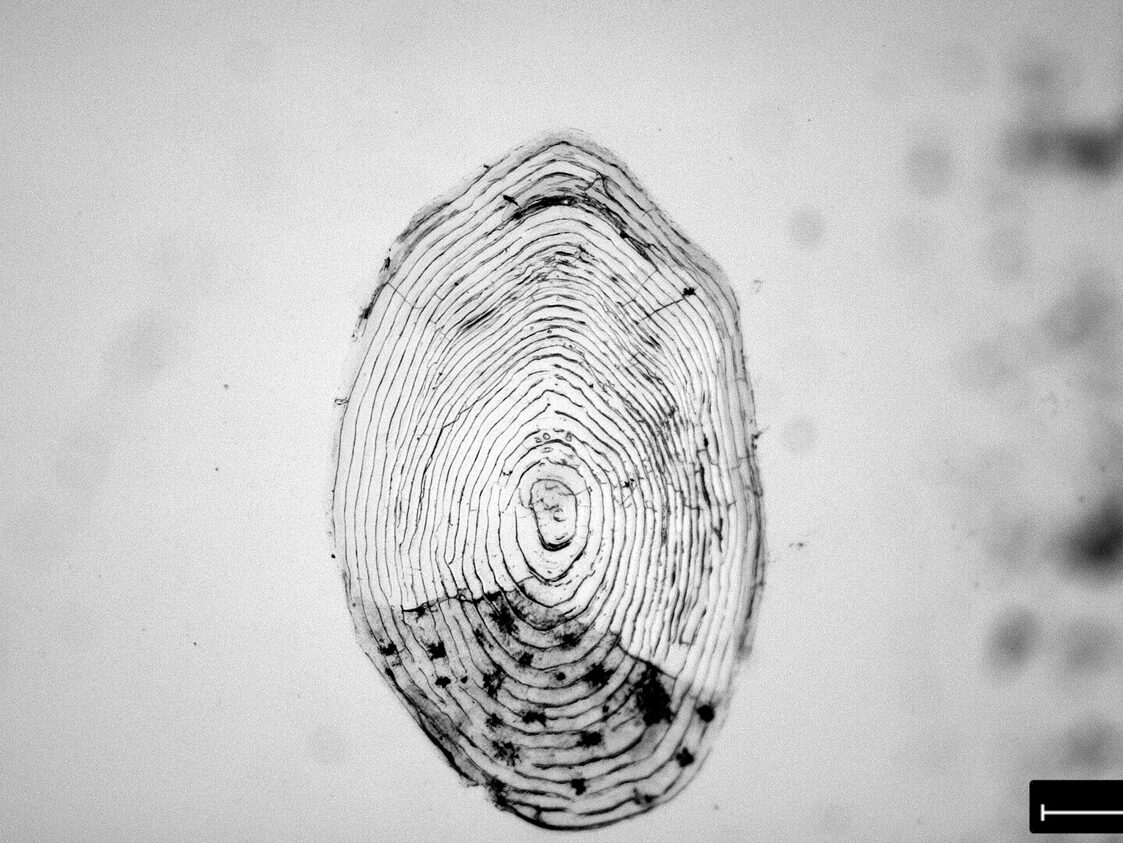

Nous travaillons beaucoup sur l’évaluation de la continuité écologie avec tout un panel d’outils. Notamment nous avons une vraie spécialité dans la télémétrie passive, donc du pistage de poisson avec des puces RFID. L’avantage de la télémétrie passive est que la marque RFID est dépourvue de batterie et est encapsulée dans un bio-verre pour être mis à l’intérieur de certains organes, nous pouvons ainsi marquer des poissons de toute taille et pour un coût réduit.

Ainsi nous avons développé toute une ligne de matériel et créé une deuxième société qui s’appelle Stream Innov, pour mettre à disposition nos outils et matériels à d’autres structures. Développer du matériel moins onéreux qui correspond mieux aux attentes des gestionnaires c’est notre objectif.Concrètement, comme exemple, nous avons travaillé avec Vinci Autoroutes sur une buse autoroutière de l’A89, près de Clermont-Ferrand, qui faisait 104 mètres de long, en se posant la question de la franchissabilité d’une telle buse par les truites. Nous avions marqué 800 truites sur deux années, et les avons suivi avec des antennes fixes et des prospections mobiles pour voir dans quelles conditions les poissons empruntaient la buse. Cette étude-là sert de référence pour que toutes les autres buses autoroutières puissent bénéficier de ce retour d’expérience.

On se sert aussi de la structure génétique des populations pour travailler sur la continuité écologique. En venant y superposer l’emplacement des barrages et des seuils, nous essayons de voir si la localisation de ceux-ci expliquent la modification de la structure génétique des populations. Nous pouvons dire : « à cet endroit-là on observe une rupture de flux de gènes » et après travaux de restauration de la continuité nous pouvons mesurer rapidement un brassage des géniteurs et des gènes des générations suivantes. Concernant la génétique, nous avons aussi fait un gros travail avec 8 fédérations de Auvergne-Rhones-Alpes sur la caractérisation génétique des populations à une échelle micro-géographique, et nous avons réalisé une cartographie à une échelle très fine du taux d’hybridation des populations et de la façon dont sont structurées les populations au sein des bassins versants.

Il y a-t-il d’autres structures semblables en France ? Il y a-t-il un manque à combler au niveau de la connaissance scientifique et de la production d’étude dans ce domaine-là ?

Des structures copiées/collées sur la nôtre aujourd’hui il n’y en n’a pas mais il y a d’autres structures privées, des bureaux d’étude donc, qui utilisent les mêmes outils que nous notamment la télémétrie, mais qui n’ont pas complètement la même philosophie d’interface science/gestion. En Bretagne, il y a Fish Pass qui peut être la plus semblable à nous.

Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cette rareté : il peut y avoir une première lecture qui est celle d’un désengagement de la force publique à s’emparer de ces sujets-là (nous considérons que si les choses avaient été bien faites nous n’aurions jamais dû nous retrouver dans une structure privée). En France et dans la science, aujourd’hui, il faut travailler sur des thématiques où tu es sûr de pouvoir publier (publication scientifique) facilement et non répondre à des besoins de gestionnaire et des réalités de terrain. Parallèlement, le gestionnaire est pris dans son quotidien pour trouver de l’argent et parler aux élus, un flot quotidien de choses à gérer qui font qu’il n’a pas le temps d’aller chercher ce que la science développe. Donc d’un côté le scientifique ne se préoccupe que de la publication de son étude et de l’autre le gestionnaire n’a pas connaissance que ça existe, ainsi il y a rupture dans le flux entre les scientifiques et les gestionnaires.Alors, est-ce qu’il y a un manque de structures comme la nôtre aujourd’hui en France ? Je ne dirai pas qu’il y a forcément un manque, mais ce qui manque c’est d’une part un engagement de la force publique sur ces thématiques appliquées au service de la gestion et d’autre part, du côté des gestionnaires, une prise de conscience sur la nécessité d’orienter leurs crédits sur ces thématiques et outils-là pour faciliter le flux de connaissances et in fine améliorer l’efficacité des actions engagées sur la restauration et la protection de la biodiversité. Si des structures comme la nôtre peuvent faciliter le lien, c’est tant mieux mais aujourd’hui il n’y a pas de boulots pour 10 Scimabio en France tout simplement parce que c’est compliqué de mettre en place ces programmes.

Donc si je comprends bien votre philosophie, c’est de travailler AVEC les gestionnaires de A à Z à établir des passerelles entre la connaissance scientifique, qui est l’affaire de certains, et son application pour la gestion, qui est l’affaire d’autres.

Oui, les passerelles il peut y en avoir plein, nous ce que l’on essaye de faire aujourd’hui c’est de monter des programmes de recherche qui associent les gestionnaires et les scientifiques dès l’initiation du projet. Là, par exemple il y a un appel à projet portant sur la biodiversité lancé par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, on joue les organisateurs de projets en trouvant les thématiques, en allant chercher les scientifiques et les gestionnaires pour les mettre autour de la table et leur demander s’ils sont intéressés pour bosser sur ces thématiques et porter le projet et nous on fait les intermèdes. Il s’agit de monter des projets pluridisciplinaires avec dans la même équipe des gestionnaires et des scientifiques, qui sont en fait des programmes de recherche scientifique avec comme données d’entrée la question opérationnelle de gestion et pas seulement la connaissance.

La fédération nationale de la pêche en France a une force de frappe conséquente, elle pourrait très bien prendre à bras le corps ces problématiques là et jouer ce rôle d’intermédiaire, de médiateur à l’échelle nationale, sur la thématique de la gestion piscicole, c’est d’ailleurs ce qui se passe dans d’autres pays. Sinon il y a les initiatives comme on les mène nous, des groupes de personnes qui se bougent et qui sortent des sentiers battus pour faire leurs propres initiatives, ce sont des initiatives individuelles qui font bouger les choses aussi. On peut attendre des choses d’en haut mais nous on n’y croit plus. On a plein de ressources en France donc il faut les utiliser.

Concrètement quels sont vos leviers d’actions pour rétablir, ou maintenir, le « bon état écologique » des cours d’eau en France ?

Pour le « bon état écologique » (DCE, 2000), je suis assez critique sur sa définition. Nous ce n’est pas quelque chose sur lequel nous nous basons beaucoup, même si nous sommes bien obligés d’en tenir compte. L’autre gros défaut de ça, c’est qu’on a défini ce qu’on appelle « le très bon état écologique » qui est l’objectif suprême poursuivi par l’Europe et les agences de l’eau, qui veulent tirer toutes les rivières vers cet état-là. Mais en revanche ce qu’on oublie complètement c’est que ce qui est déjà en bon état, on ne fait rien dessus. C’est le côté pervers de cette politique, car ce qui fait partie de notre patrimoine naturel on considère qu’on n’a pas besoin de travailler dessus. Mais ces milieux en bon état peuvent être altérés très rapidement donc nous avons une vraie responsabilité en termes de monitoring, de surveillance et de conservation.

La DCE aujourd’hui j’y crois pas du tout, mais je crois fort au fait de partir de la base, des gens qui travaillent sur le terrain, et essayer de faire comprendre à cette base que la gestion finalement c’est eux qui en sont les maîtres, car c’est eux qui connaissent mieux le territoire et les problématiques. Ils doivent définir l’orientation de gestion et on doit définir des réseaux de suivi à partir de leurs connaissances, les remonter à l’échelle nationale pour s’organiser à partir de cela mais pas l’inverse. Il faut passer par des initiatives locales pour que ça change. Pour cela, il faut des formations continues pour les gestionnaires, il y a une demande énorme de la part des gens dans les structures de gestion car ils se rendent compte que plein de choses existent et qu’ils pourraient répondre à des questions qu’ils se posent depuis 15 ans. Quand tu es dans des structures de gestion, tout est compliqué et long, de trouver de l’argent pour financer ses actions c’est déjà un job à plein temps…

Laisser un commentaire